Nicht-operative Schmerzbehandlungen der Wirbelsäule

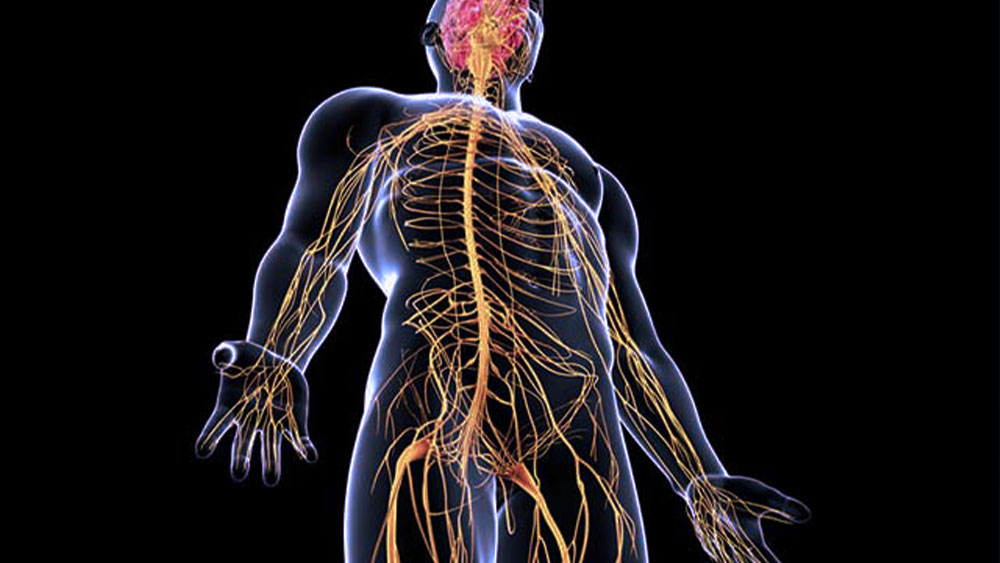

Ein Bandscheibenvorfall entsteht, wenn sich Bandscheiben zwischen den Wirbeln verschieben und dabei Druck auf das Rückenmark oder die Nervenwurzeln ausüben. Die dadurch verursachten Schmerzen, Taubheitsgefühle und Bewegungseinschränkungen können die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Die nicht-operative Behandlung des Bandscheibenvorfalls umfasst konservative Maßnahmen, die darauf abzielen, Schmerzen und andere Symptome in frühen bis mittleren Stadien ohne chirurgischen Eingriff zu lindern. Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen nicht-operativen Behandlungsmöglichkeiten, ihre Anwendungsbereiche, mögliche Risiken und Nebenwirkungen, dokumentierte Erfolgsraten sowie wichtige Aspekte, auf die Patientinnen und Patienten achten sollten.

Was versteht man unter nicht-operativer Behandlung eines Bandscheibenvorfalls?

Die nicht-operative Therapie zielt darauf ab, den Druck durch die vorgefallene Bandscheibe auf die Nerven zu verringern und Schmerzen zu lindern, ohne chirurgische Maßnahmen anzuwenden. Dabei wird versucht, die Belastung im betroffenen Wirbelsäulenabschnitt zu reduzieren und damit Symptome wie Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit zu kontrollieren. Konservative Verfahren kommen in der Regel bei frühen Stadien des Vorfalls zum Einsatz, können jedoch in bestimmten Fällen auch bei fortgeschrittenem Krankheitsbild hilfreich sein.

Häufige Methoden und Phasen der nicht-operativen Therapie

Die Wahl der Therapie richtet sich nach dem Schweregrad des Vorfalls, der Intensität der Symptome und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten. Zu den gängigen Methoden zählen:

- Physiotherapie und Übungsprogramme: Physiotherapie ist eine der am häufigsten eingesetzten Maßnahmen zur Behandlung von Bandscheibenvorfällen. Sie dient der Kräftigung der Rückenmuskulatur, der Verbesserung der Flexibilität und der Reduktion der Wirbelsäulenbelastung. Besonders wirksam ist sie in frühen Stadien der Erkrankung.

- Epidurale Steroidinjektionen: Durch die Injektion von Kortikosteroiden in den Epiduralraum werden Entzündungen gehemmt und Nervenreizungen reduziert. Diese Methode eignet sich vor allem für Patientinnen und Patienten mit starken Schmerzen, die auf Physiotherapie nicht ansprechen. Für eine nachhaltige Wirkung sollte sie mit weiteren Therapien kombiniert werden.

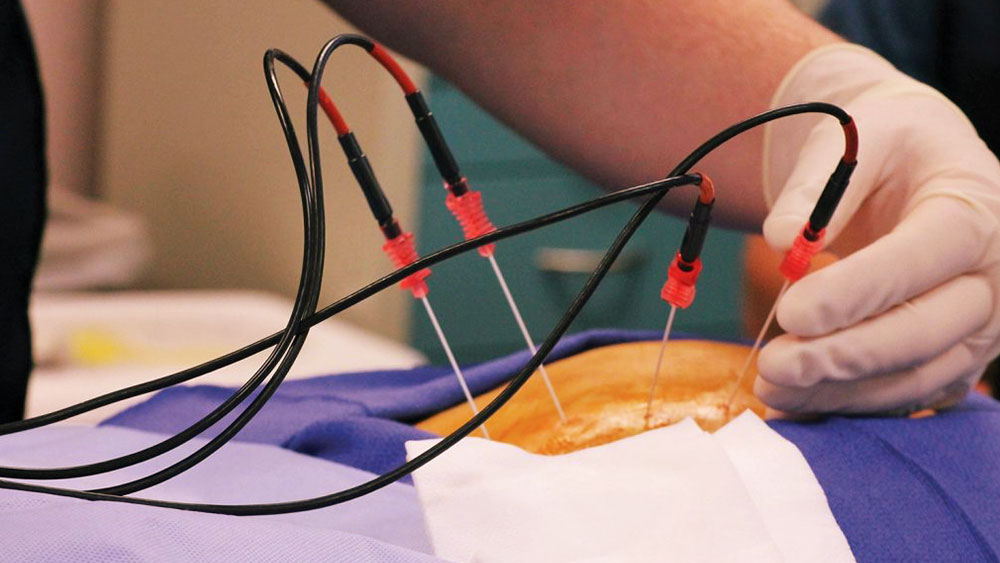

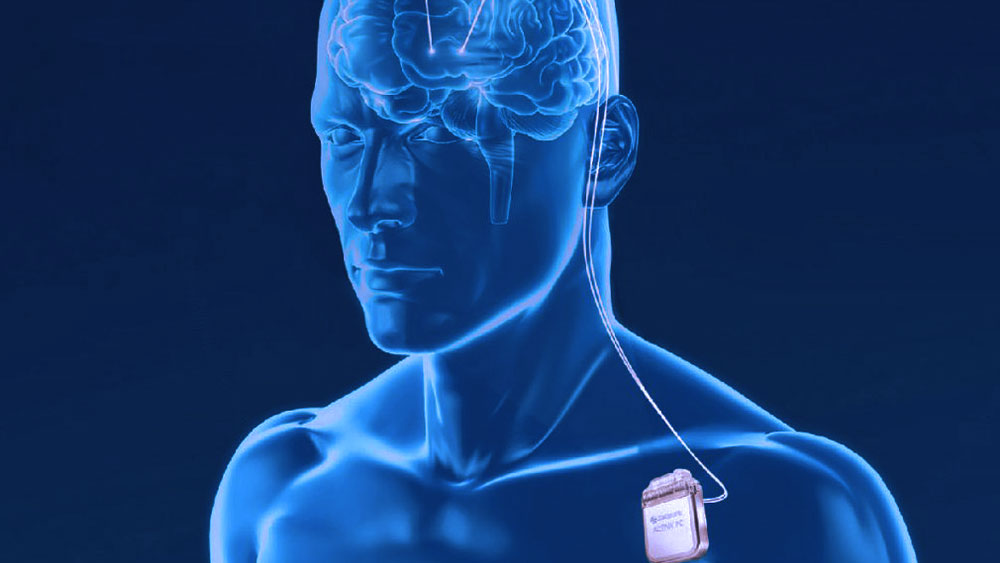

- Radiofrequenzablation: Diese minimalinvasive Methode unterbricht die Schmerzweiterleitung durch gezielte Verödung von Nervenfasern mittels Hitze. Sie findet vor allem bei Patienten mit fortgeschrittenem Bandscheibenvorfall und therapieresistenten Schmerzen Anwendung.

Die Wahl der Behandlung richtet sich nach individuellen Faktoren wie Alter, körperlichem Zustand und Ausmaß des Vorfalls. Während Physiotherapie meist als Erstlinientherapie empfohlen wird, kommen invasive Maßnahmen wie Injektionen oder Ablation bei chronischen und schwer behandelbaren Fällen zum Einsatz.

Therapieansätze bei erfolgloser Bandscheibenoperation

Auch bei Patientinnen und Patienten, die trotz operativem Eingriff weiterhin unter Beschwerden leiden, können nicht-operative Methoden erfolgversprechend sein. Besonders Physiotherapie, epidurale Injektionen und Dekompressionstherapie bieten Optionen zur Schmerzlinderung nach einer Operation. Diese konservativen Maßnahmen helfen, erneute Operationen zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern. Dabei ist eine besonders sorgfältige Planung notwendig, um die Belastung der Wirbelsäule zu minimieren und mögliche Komplikationen wie Narbengewebe zu berücksichtigen.

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen der nicht-operativen Methoden

Obwohl konservative Behandlungen in der Regel sicher sind, können vereinzelt unerwünschte Wirkungen auftreten:

- Physiotherapie und Übungen: Falsche Bewegungen oder Überlastung können bestehende Beschwerden verschlimmern. Die Übungen sollten daher stets unter professioneller Anleitung erfolgen.

- Epidurale Steroidinjektionen: In seltenen Fällen kann es zu Infektionen, Blutungen oder Nervenschäden kommen. Eine wiederholte Anwendung von Steroiden birgt potenzielle Langzeitrisiken und sollte limitiert erfolgen.

- Radiofrequenzablation: Obwohl minimalinvasiv, können in seltenen Fällen Infektionen oder Nervenschäden entstehen.

Trotz dieser Risiken zeigen nicht-operative Behandlungen in der Regel hohe Erfolgsquoten mit deutlicher Verbesserung der Symptome. Da jedoch jeder Mensch individuell auf Therapien reagiert, sollte der Behandlungsplan stets personalisiert sein.

Worauf Patientinnen und Patienten während und nach der Therapie achten sollten

Um den Erfolg der Therapie zu sichern und Rückfälle zu vermeiden, sollten Betroffene folgende Punkte beachten:

- Regelmäßige Bewegung: Gezielte Übungen zur Stärkung der Rückenmuskulatur fördern die langfristige Genesung. Die regelmäßige Durchführung der vom Arzt empfohlenen Übungen ist essenziell.

- Ergonomische Haltung: Besonders Personen mit sitzender Tätigkeit sollten auf eine korrekte Sitzhaltung achten. Ergonomische Möbel und regelmäßiger Positionswechsel sind hilfreich.

- Gewichtskontrolle: Übergewicht erhöht den Druck auf die Wirbelsäule. Eine ausgewogene Ernährung und Bewegung helfen beim Erhalt eines gesunden Körpergewichts.

- Vermeidung schwerer Lasten: Das Heben schwerer Gegenstände kann zu plötzlichem Druckanstieg auf die Bandscheiben führen und die Beschwerden verschlimmern.

- Aktiver Lebensstil: Regelmäßige Bewegung, wie z. B. Spaziergänge, trägt zur Rückengesundheit bei. Längere Inaktivität sollte vermieden werden.

Nicht-operative Therapien können die Beschwerden eines Bandscheibenvorfalls wirksam lindern. In Kombination mit einer gesunden Lebensweise und der konsequenten Befolgung medizinischer Empfehlungen ist eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität möglich.